Hier stelle ich den Umbau unserer Heizungsanlage und die bei uns realisierte neue Anlage in Wort und Bild vor:

- Der Abbau unserer alten Heizungsanlage

- Unsere Öl-Vollbrennwertanlage in Wort und Bild (2001-2002)

- Umrüstung auf den zweistufigen

Blautherm-Duo von Scheer (2002)

Der Abbau unserer alten Heizungsanlage:

|

Auf diesem Foto kann man unsere alte Heizungsanlage (1980) sehen, daneben mein Vater und ich. Im Hintergrund erkennt man zwei Heizkreise für die Radiatoren (links) und die Fußbodenheizung (rechts). In der linken Ecke steht der 200 l Warmwasserspeicher, bei dem wir schon die Verkleidung abmontiert hatten. Er besaß eine Vorrangschaltung. Der Kessel der Firma Vaillant hatte eine Nennleistung von 39 kW, er wurde mit einem Öl-Gelbbrenner der Firma Oertli beheizt. Deutlich zu erkennen ist auch der Luftschacht in der rechten unteren Ecke, durch den ständig Warmluft aus dem Heizraum nach draußen strömte |

| Hier eine vergrößerte Ansicht der alten Hydraulik. Deutlich zu erkennen sind die beiden Heizkreise mit den Mischermotoren, die beiden 3-Stufen-Umwälzpumpen sowie die Absperrhähne und Pumpenumgehungen. In der Mitte läuft ein Kabelkanal, der die Stromversorgung führte und die Kabel für die Temperaturfühler beinhaltete. |  |

|

Nach einigen Stunden sah unser Heizungskeller schließlich so aus. Als wir unseren alten Kessel in all seiner Nacktheit sahen, da erkannten wir zum ersten Mal, was für ein "Schätzchen" wir noch in unserem Keller hüteten. Hatten wir vorher noch einige Bedenken ("Eigentlich tut die es doch noch..."), waren wir nun vollends von unserer Entscheidung zur Sanierung überzeugt. |

| Auf diesem Foto wurde bereits die komplette Hydraulik bis unter die Decke entfernt und der Kessel Stück für Stück (er war in Ringe zerlegbar) abtransportiert. Gut zu sehen ist der Luftschacht, der Abgasstutzen, der noch ein Stück aus der Wand schaut, sowie das 220V-Kabel und am linken Rand der Kaltwasseranschluss |  |

|

Einen Tag später dann sah der Keller so aus. Frisch gestrichene Wände und gereinigte Fliesen (es gab einige Stellen, an denen der Ruß die Fliesen angegriffen hatte). Rechts im Bild noch der alte Brenner an der Ölleitung, die der Heizungsfachmann entfernen wollte. Ein Eimer fing die Tropfen des Warmwasseranschlusses auf, die bei Kaltwasser-Zapfvorgängen durch diese Rohre zurückliefen. In diesem Zustand übergaben wir den Kellerraum dem Heizungsmonteur. |

Unsere Öl-Vollbrennwertanlage in Wort und Bild (2001-2002):

|

Dies ist der Blick in unseren Heizraum von der Tür aus. Im Mittelpunkt der Kessel, links der Brauchwasserspeicher, im Hintergrund der Doppelkammer-Verteiler mit Anschluss an die beiden Heizkreise für Radiatoren (links) und Fußbodenheizung (rechts). An der Wand hängend erkennt man die Regelung für die Fußbodenheizung. Die Heizung regelt den Ladebetrieb des Puffers und die Radiatoren. Rechts ragt das Edelstahl-LAS hervor und verschwindet in der Wand.

|

|

| Hier ist unsere Warmwasser/Puffer- Kombination zu sehen. Da der Warmwasserboiler "in Serie" mit den beiden Heizkreisen (für Radiatoren und Fußbodenheizung) geschaltet ist, ist er gleichzeitig Puffer für die Heizkreise. Der sogenannte "Tank-in-Tank"-Speicher der Firma ACV fasst 287 l (HR BE 290), davon 212 l Brauchwasser und 75 l Heizwasser. Er bietet hohen Brauchwasserkomfort und ist durch 30mm PU Hartschaum hervorragend isoliert (Lambda=0,02). Im Vordergrund ragt noch das 50l-Ausdehnungsgefäß ein Stück weit heraus. | Dies ist eine Aufnahme des Götz- Voll-Brennwertkessels. Im Vordergrund der MAN Raketenbrenner mit seinem silbernen Schlauch, über den er aus dem Kunststoff-Wärmetauscher die vorgewärmte Luft bezieht. Ebenfalls auffällig sind die Schläuche für die Ölversorgung und an der linken Seite der Magnum-Ölfilter inklusive "Flow-Control" (automatischer Entlüfter). |

|

Eine Seitenaufnahme des Kessels. Deutlich zu erkennen die Ölzuleitung als "Einstrangsystem", der automatische Heizölentlüfter mit integriertem Filter, sowie die Ölschläuche zum Brenner. Ist er nicht wunderschön? ;-) |

| Hier ein Foto der Kesselanschlüsse. Die grau isolierten Rohre sind Vor- und Rücklauf (das "goldene Teil" im Rücklauf ist ein Schlammabscheider). Der weiße Kabelkanal führt die nötigen elektrischen Anschlüsse und Temperaturfühlerkabel. Von der Kesselsicherheitsgruppe (das Teil auf dem Kessel, bestehend aus Manometer, Luftabscheider und Überdruckventil) geht (von letzterem) ein silbernes Rohr in das Abflußsystem. Auch deutlich zu sehen: das silberne Edelstahl-LAS, in dem ein kleineres Kunststoffrohr konzentrisch geführt wird. Durch letzteres wird das Abgas nach draußen geführt und im Ringspalt wird die Zuluft angesaugt. Am Boileranschluss wurde das Ausdehnungsgefäß und ein roter Schlauch zur Wasserzufuhr angeschlossen. Der schwarze Kasten ganz unten ist die Neutralisationsbox. |  |

|

|

Hier eine Photographie der Kontrolltafel der Regelung. Im Mittelpunkt das Volltextdisplay, mit Angabe der Abgastemperatur, der Mischeraktionen (für zwei Heizkreise), des Datums und der Uhrzeit. Mit den Cursor-Tasten kann durch die umfangreichen Menüpunkte gescrollt werden. Das LED an der linken Seite erlaubt einen Schnellabruf der wichtigsten Temperaturen (Heizkreis Ist/Soll, Boiler Ist/Soll, Rücklauf) und der Unterdruckanzeige (ca. 0,25 mbar im Betrieb). Des Weiteren gibt es eine Sommer-/Winter-/Ferien - Funktion sowie einige Kontrolllämpchen zum Betriebszustand. Insgesamt sehr übersichtlich und funktional. |

| Unsere Eigenkonstruktion der neuen Kaminabdeckung. Vorher war es einfach eine geschlossene, verzinkte Abdeckung der darunter austretenden Abgase aus Heizung und zwei Festbrennstoffkaminen (Offener Außen- und Innenkamin). Beim Umbau wurden die Festbrennstoffkamine mittels PLEWA-Rohr verlängert und über die alte Abdeckung geführt. Durch diese Konstruktion konnte ein Durchmischen von Abgas und Frischluft unter allen Umständen vermieden werden. Zwischen den beiden Abgaswegen erkennt man das rot lackierte Kunststoffabgasrohr (DN 70) der Voll-Brennwertanlage. Hier treten nach 8 Metern die Abgase aus. Man erkennt weiterhin eine "Klappe" und vorne einen "Zugriegel", die es ermöglichen, an darunter liegende Stellen zu kommen, oder Trittpunkt zu Reinigungszwecken sind. In diesem Zusammenhang nochmals ein herzliches Dankeschön an unseren Bezirksschornsteinfegermeister Herrn Uwe Bleilebens, der an diesem Entwurf konstruktiv mitgearbeitet hat. |

|

|

Hier ist bei "aufgeklappter Klappe" der LAS Edelstahlkopf zu bewundern, der das Innenrohr fixiert und das LAS nach oben abschließt. An der Seite des Kopfes wird die Frischluft durch Schlitze angesaugt und auf dem Weg nach "untens" am warmen Kunststoffrohr vorbeigeführt. |

Umrüstung auf

den zweistufigen Blautherm-Duo von Scheer (2002):

Nach dem ersten Betriebsjahr stellte sich heraus, dass der bis dahin installierte MAN Raketenbrenner mit ca. 25 kW völlig überdimensioniert ist. Eine Analyse der Messdaten dieses Jahres ergab, dass eine Brennerleistung von maximal 15 kW völlig ausreichend sein sollte. Nach mehreren Diskussionen und einem Erfahrungsaustausch mit "gleichgesinnten Bekannten" in punkto Optimierung der Heizungsanlage entschlossen wir uns zu einer konsequenten Leistungsreduzierung. Nachdem wir unsere "psychologische Hemmschwelle" und manchem "fachmännischem Tipp" ("Das ist ja viel zu wenig für Ihr Haus...") mit Sachargumenten begegnen konnten, entschieden wir uns für den zweistufigen Blautherm Duo von Scheer 8/14 kW, den wir im Austausch gegen den einjährigen MAN günstig erwerben konnten (Ein Dank an dieser Stelle für das Entgegenkommen der Götz Heizsysteme GmbH!).

|

Der Scheer Blautherm Duo (steht nicht für Zweistufigkeit !) besitzt zwei getrennte Motoren (Duo) für die Öldruckpumpe und das Gebläse. Das Gebläse wird von einem Gleichstrommotor angetrieben, der durch eine Pulsweitenmodulierung (PWM) der Spannungsversorgung in der Drehzahl geregelt werden kann. Somit kann der CO2-Wert durch ein Potentiometer (eins für jede Stufe) eingestellt werden. Durch die Trennung von Ölpumpe und Gebläsemotor wird eine stabile und saubere Verbrennung in zwei verschiedenen Leistungstufen erreicht. Der kleinste Brenner dieser Reihe erzeugt in der ersten Stufe ca. 8 kW und in der zweiten Stufe ca. 14 kW. |

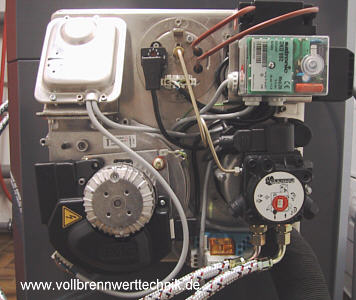

| Hier die Frontansicht des Blautherm Duo. Links oben das Potentiometer mit den zwei Einstellschrauben zur Steuerung der Gebläsedrehzahl. Darunter der Gleichstromgebläsemotor mit seiner elektronischen Steuerplatine unter der schwarzen Abdeckung. Rechts daneben die Suntec-Ölpumpe, die zwei verschiedene Öldrücke (in unserem Fall 5,5 bzw. 14 bar) erzeugen kann. Über und unter der Pumpe befindet sich weitere Elektronik zur Ansteuerung des Zweistufenbrenners. |  |

|

Dies ist das aktuelle Bild in unseren Heizungskeller. Im Gegensatz zum Bild weiter oben erkennt man den neuen Brenner (aktuell noch ohne Abdeckung), sowie einen anderen (stärkeren) Mischer für die Fussbodenheizung. Zur Zeit verwenden wir noch den bisherigen Ölfilter, womit es keine Probleme gibt. Trotzdem werden wir in naher Zukunft einen feineren Filter einsetzen, da der Brenner eine 0.3er Düse besitzt. Beachtet man jedoch diesen Punkt, so gibt es, trotz vieler Beteuerungen mancher Heizungsbauer, keine Probleme mit einer 0.3er Düse. Dies belegt auch der reibungslose Betrieb des Brenners von Herrn Beitzke, dessen Brenner mit einer solchen Düse seit mehreren Jahren ohne Probleme läuft. Schliesslich wurde noch die Displayplatte gegen ein aktuelleres Modell ausgetauscht.